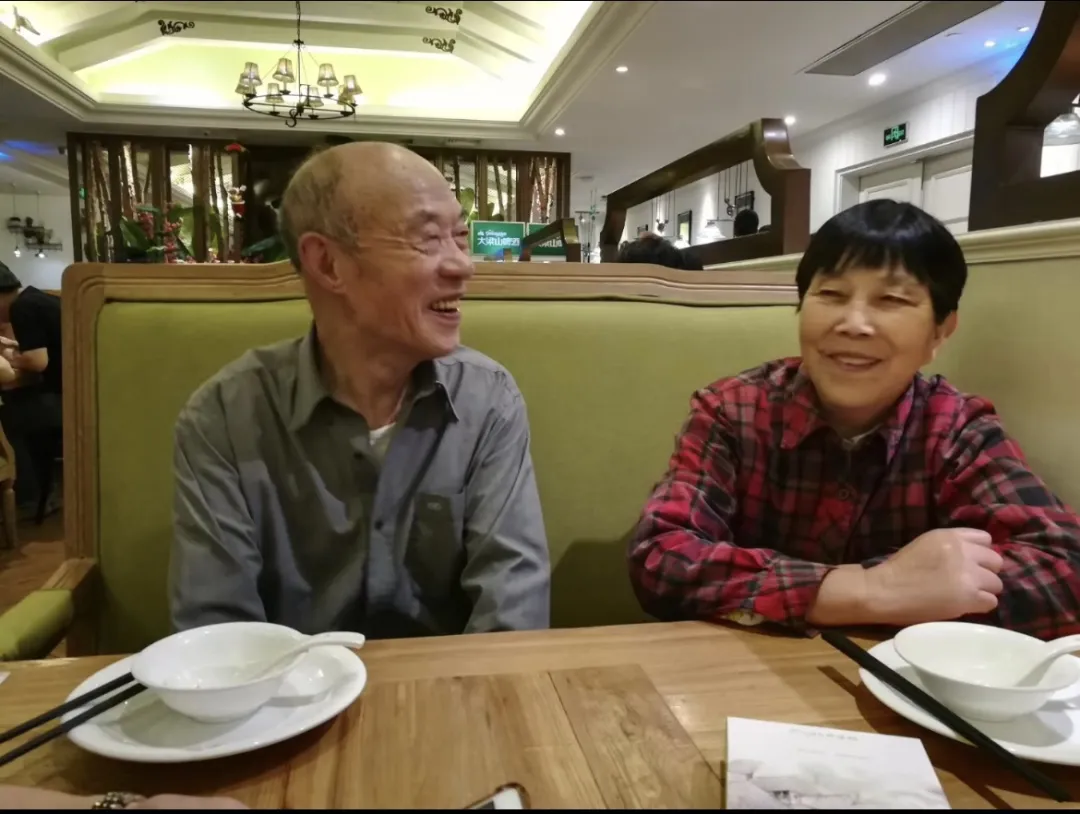

8月21日,宁波市镇海区73岁老人王阿姨安详离世。家人遵照其生前意愿,捐献其角膜和遗体,用于帮助他人重见光明和医学研究——这一温暖的大爱选择,恰是王阿姨对一年前丈夫陈老伯相同决定的呼应。2024年10月11日,陈老伯因病离世,他捐献的角膜让两位失明患者重拾光明,其遗体也成为了宁波大学医学院医学教育与研究的宝贵资源。

这对夫妻,以生命最后的馈赠,为世界留下了最绵长的爱意。

王阿姨:初心如磐,用捐献点亮希望

王阿姨的捐献念头,早在2008年便已萌生。彼时,她在报纸上读到他人捐献角膜与遗体的报道,深受触动:“人走了以后,角膜能帮别人看见光,遗体还能为医学做贡献,这是多有意义的事啊。”

这份初心在她心中沉淀了13年,2021年,她专程前往宁波市红十字会,郑重完成了角膜与遗体捐献登记,将多年的想法化为笃定的承诺。

王阿姨曾在服装厂辛勤工作,却在45岁时因疾病失去劳动能力。此后多年,丈夫陈老伯始终悉心照料,这份相濡以沫的陪伴,让她更懂生命的珍贵与互助的价值。即便在身体不便的日子里,她也常和女儿念叨:“能为别人做点有用的事,这辈子就不算白活。”如今,王阿姨走完人生旅程,最终用大爱兑现了多年的承诺。

陈老伯:为爱同行,用热忱温暖一生

陈老伯的捐献选择,源于妻子的深深触动。2021年,看到王阿姨完成捐献登记后,本就热心肠的陈老伯深受感染,于2024年8月也完成了角膜与遗体捐献登记。

这名出生于1942年的老人,一生都散发着阳光般的热忱:高中毕业后,他进入上海一家食品厂工作,退休后便一头扎进宁波市镇海区京剧协会,凭借一手精湛的京胡技艺,尤其钟爱演绎梅派曲目,成为协会里的“活跃分子”。

其女儿回忆,父亲的热心刻在日常生活里:小时候带她坐公交车,父亲总会主动把座位让给其他有需要的人;母亲失去劳动能力后,父亲更是包揽了所有家务,从饮食起居到日常照料,数十年如一日,将夫妻情深藏在每一个细节里。

从2008年王阿姨的一念触动,到2021年的登记践行,再到2024年陈老伯的追随,直至2025年夫妻二人以这种方式“重聚”,这对夫妻用跨越十余年的坚持,诠释“爱”不止是相守,更是将温暖传递给更多人的勇气。

他们的故事,也让更多人理解:生命的终点,或许正是另一种希望的起点。