8月17日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第十次会议提到“第三次分配”,引发社会广泛关注。会议指出,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕,正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。

北京大学厉以宁教授《关于“第三次分配”的思考与论述》一文中,对“第三次分配”概念做出描述:相对于市场根据要素贡献进行初次分配和政府体现国家意志进行再分配,“第三次分配”是社会主体自主自愿参与的财富流动。

根据我国《企业所得税法》《个人所得税法》规定,企业公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分在计算应纳税所得额时扣除。个人捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。

税法的保障在捐赠方和社会组织之间搭起良性互动的桥梁,营造出想捐、易捐、乐捐的慈善氛围,也为捐赠方提供持续捐赠的动力,将有效推动“第三次分配”的落实。

公益性税前扣除资格有效期“1改3”利好社会组织

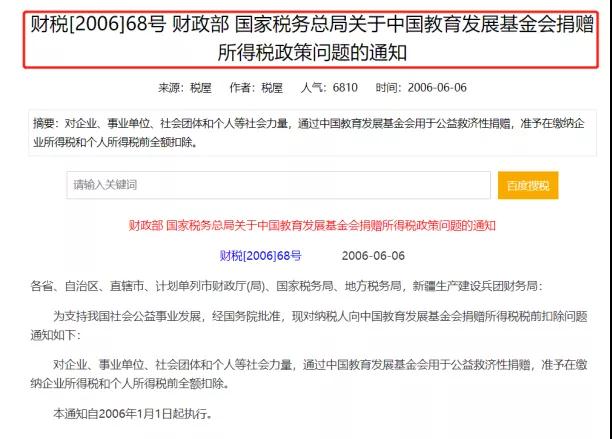

2006年,财政部、国家税务总局就多次发布关于社会组织捐赠所得税政策问题的通知,对企业、事业单位、社会团体和个人等社会力量,通过中国教育发展基金会实施的公益救济性捐赠,准予在缴纳企业所得税和个人所得税前全额扣除。

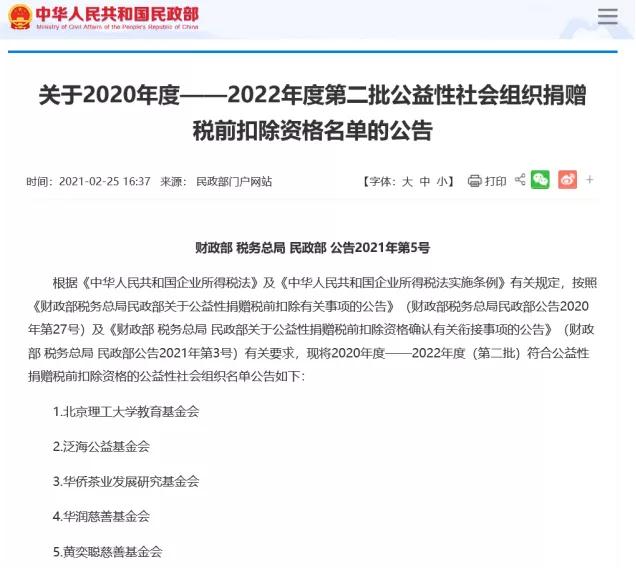

2015年12月31日,《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》发布,按照《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发[2015]27号)精神,“公益性捐赠税前扣除资格确认”作为非行政许可审批事项予以取消。改由财政、税务、民政等部门结合社会组织登记注册、公益活动情况联合确认公益性捐赠税前扣除资格,并以公告形式发布名单。

被认定具有公益性税前扣除资格的社会组织,该资格有效期为一年。

2020年5月13日,财政部、税务总局、民政部发布了《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》,明确公益性捐赠税前扣除资格在全国范围内有效,有效期为三年。

从2015年至2020年,公益性捐赠税前扣除的政策变化也影响着捐赠人和社会组织,有效期由一年变成三年,也更多被认为是一种利好。

在新的规定下,捐赠税前扣除资格一旦认定3年内有效,这有助于公益性社会组织应对捐赠人更加从容。

捐赠人可以放心捐赠,能理性地开展长期、详尽的捐赠计划,从而让善款发挥更大的社会效益。

税收优惠资格影响捐赠人决策

一些捐赠人在日常中会遇到多家社会组织向其募款,何种条件能够影响捐赠人做出选择,从而影响社会组织募款?

社会组织是否具备捐赠税前扣除资格对捐赠人的捐赠行为会产生一定影响。

大额捐赠人做出捐赠行为前一般会对社会组织是否具备税前扣除资格进行调查,同等条件下是否具有捐赠税前扣除资格是决定性因素。

一些小额捐赠人认为,税前扣除资格并非重要指标,捐赠就是个人善举的发心体现,项目执行效果、受益人获得感、社会价值大小才是捐赠行为产生的重要因素。

捐赠人一般会选择将捐赠资金用于自己比较熟知的领域,考虑资金通过怎样的路径到达受益人最有效果。如果受捐方没有捐赠税前扣除资格,捐赠人可能会直接把资金捐赠给受益人。

机构捐赠税前扣除资格成为捐赠人考量的因素,而捐赠完成后票据的开具则影响着捐赠人的体验感好坏。

现实中,一些捐赠人在捐赠行为发生后,并不会立即索要捐赠票据,甚至在跨年之后再询问开具上年度捐赠票据,这令社会组织着实有些尴尬。

据了解,捐赠人完成捐赠行为后,受捐方开具捐赠票据是受捐方的义务,无论捐赠方在捐赠时是否索要票据,受捐方在当年年终时都会将当年捐赠开具出票据总和,次年如捐赠人再需开具上年某笔票据,必须将上年捐赠票据中某笔单独计提出后,才能避免重复开具,这种跨年票据开具无形中增加了受捐方的成本。

捐赠人完成捐赠行为后索要捐赠票据是理所应当,这也是捐赠人的权利,只是在具体操作中,一些捐赠票据的延迟开具令社会组织较为棘手,不开不符合规定,开了也不符合规定。

享受税收优惠是捐赠人的一种权利

根据《企业所得税》法第九条规定,“企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。”

根据《个人所得税法》第六条规定“个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。”

在捐赠过程中,捐赠人捐赠金额大小不一,捐赠人身份地位不一,捐赠人工作性质不一,但同样享受税收优惠政策,社会组织有义务告知捐赠人享有的权利。

如今,公益行业的捐赠行为呈现多元化,资金、物资、股权、慈善信托、不动产等捐赠均有之,在资金捐赠上,也呈现多种捐赠样式。

其中,“月捐”就是一种能够较好培养捐赠人捐赠意识的捐赠形式,对于捐赠税收减免的权利倡导也较为有利。

月捐大多为小额捐赠,持续性是其最大特点。通过每月捐赠,到年底机构统一开具捐赠票据,告知捐赠人可抵减税款的权利,并使其最终通过递减税款受益,这无疑是一种较好的公众税收优惠政策普及渠道,也是社会组织应尽的义务。

信息化补充社会组织票据短板

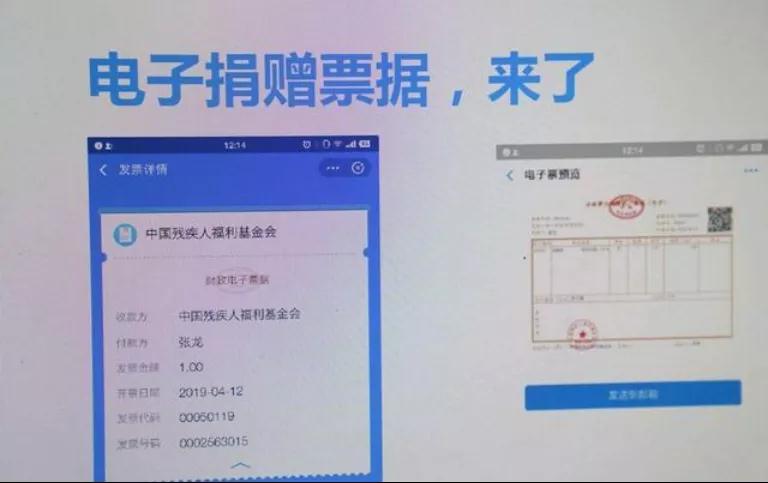

2019年4月11日,全国首张个人电子捐赠票据由中国残疾人福利基金会“我送盲童一本书”公益项目在民政部公开募捐信息平台支付宝公益上开出。随后,全国各地社会组织开始探寻电子票据开具途径、渠道、方式,一部分地区已经成功开具出电子票据。

早在2017年,财政部就要求推进财政电子票据管理改革,逐步建立科学规范的新型财政票据监管体系。2018年11月,财政部再次发文,要求全面推进财政电子票据。公益慈善事业捐赠票据作为电子化票据的一部分也正积极响应。

电子捐赠票据的开具极大提高了捐赠票据开具的效率,缩短了社会组织服务捐赠人的信息化距离,降低了社会组织财务人员负担。

但现实中,一些社会组织还是面临着两难的境地。信息化的普及程度仍是横在公益性社会组织面前的一道门槛,而信息化给社会组织增加的成本负担同样也是一种挑战。

信息化会给社会组织服务捐赠方和受益人带来便捷,但社会组织信息化系统搭建要投入不小的成本,并非每个社会组织都可以负担得起这样一笔支出。另外,从捐赠方完成捐赠行为到开出票据,这中间每一笔数据的接收、审核、确认、财务处理、票据开具的工作尚未建立起行业的标准,目前大部分机构还是人工筛选处理,费时费力,难以保证开票的及时性、准确性。再则,关注公益领域需求的信息化服务商非常少,信息化建设还有很长的一段路要走。

中央财经大学中国财政协同创新中心慈善税收研究专家田婧表示,公益慈善捐赠是属于国民收入的“第三次分配”,为鼓励慈善捐赠事业发展,国家相继出台了不少税收优惠政策。为保护自己的税收利益,纳税人在捐赠前一定要了解清楚捐赠税前扣除的要点,保证捐赠支出能够税前扣除,根据自己取得收入的实际情况,合理开展捐赠扣除,实现“智慧慈善”。